Le zombie est une créature qui manifeste une déchirure du réel, un scandale : ce qui ne peut pas arriver arrive.

Le zombie est une créature qui manifeste une déchirure du réel, un scandale : ce qui ne peut pas arriver arrive.

Appelé également mort-vivant, l’oxymore révèle, bien mieux que le mot d’origine créole, la contradiction insupportable que ce cousin éloigné du désormais banal fantôme représente. La mort est déjà intrinsèquement bien assez traumatisante et inquiétante (que se passe-t-il dans l’au-delà ? En principe, personne n’est revenu nous le dire) pour qu’elle ne s’accompagne pas d’un délai supplémentaire accordé selon un goût plutôt douteux : mort, vivant, mais pourrissant. À ce propos, vous êtes vous déjà demandé pourquoi on enterrait les morts ? Il y naturellement une question d’hygiène, mais on les enfouit parce que leur vue est insupportable. Hormis le cas très particulier de Blancheneige, le discours est invariablement le même : «Cachez-moi ce cadavre que je ne saurais voir. Il est laid, il est dévoré par les vers, il pue, enterrez-le, brûlez-le, faites ce que vous voulez, mais qu’on me l’ôte de la vue».

Le zombie apparaît donc. C’est la première chose qu’il fait. Il se montre, et c’est assez insupportable. D’abord, il remet en question l’idée du repos mérité, et puis il indique assez clairement le sort qui nous attend inéluctablement. Voyez ce que vous ne voulez voir.

Il y a pire. Le zombie, cet être lent, est mû par l’inassouvissable nécessité de mordre. Il a faim, faim de chair fraîche. Cela ne lui suffit pas d’incarner un scandale inhumain, il lui faut encore vouloir notre propre mort qui nous transformera ipso facto en mort… vivant. Ce qui n’est pas mort mais qui est mort quand même veut notre mort (etc.). Remarquez que cet Ennemi n’en veut pas tant à notre peau qu’à faire de nous son aliment. Le mort se nourrit du vivant. Ainsi le zombie représente une humanité déchue qui se dévore elle-même. Une société qui court à la catastrophe nourrit en son sein le zombie qui symbolise assez bien l’anthropophagie mortifère, la civilisation qui s’alimente d’elle-même. En regard, l’allégorie de la mort fait piètre figure. Voilà bien plus inquiétant que la grande faucheuse ! Ce n’est d’ailleurs pas la moindre ironie de cette incarnation de la mort : elle est cet ennemi que l’on ne peut tuer, il est déjà mort. Vous pouvez cependant faire quelque chose, vous pouvez atteindre la tête.

On peut, en effet, se débarrasser du zombie en visant le chef, le cerveau plus précisément. De ce point de vue, le zombie est cousin de ces extraterrestres au crâne démesuré. L’être venu d’ailleurs est nécessairement supérieurement intelligent. Et agressif ! Cependant, le zombie n’est pas intelligent. Simplement, il représente l’individu dont les fonctions du corps, ses organes, son sang sont devenus quasi caducs. Ils ne servent à rien. Le cerveau peut survivre à l’ablation du foie, des poumons ou du cœur. C’est donc un cerveau possédant une seule idée, une idée fixe, une seule et irréfragable idée : bouffer du vivant. Dans la saison 1 de The walking dead, les survivants les appelaient les geeks, au sens propre, les tarés.

Il faut se demander pourquoi la fiction convoque ces tarés monomanes repoussants. Dans la série susmentionnée, la raison est évidente. Il y a une fascination morbide pour la civilisation détruite. Morbide ? Paul Valéry ne nous avait-il pas prévenus que les civilisations étaient mortelles ? Après deux guerres mondiales, c’est bien le moins que puisse faire la fiction que d’évacuer nos peurs comme elle le peut. Et force est de constater que le niveau de l’ «entertainment» est nettement au-dessus des films catastrophes qui ont fleuri avec le passage à l’an 2000. Rien que l’affiche de The Walking dead est fascinante : cette autoroute dont les voies menant à la ville sont désertes, et celles en sens inverse complètement bouchées par cet exode impossible qui a entassé des foules paniquées devenues proies aisées pour zombie, l’implacable pourchassant que rien n’arrête ou presque.

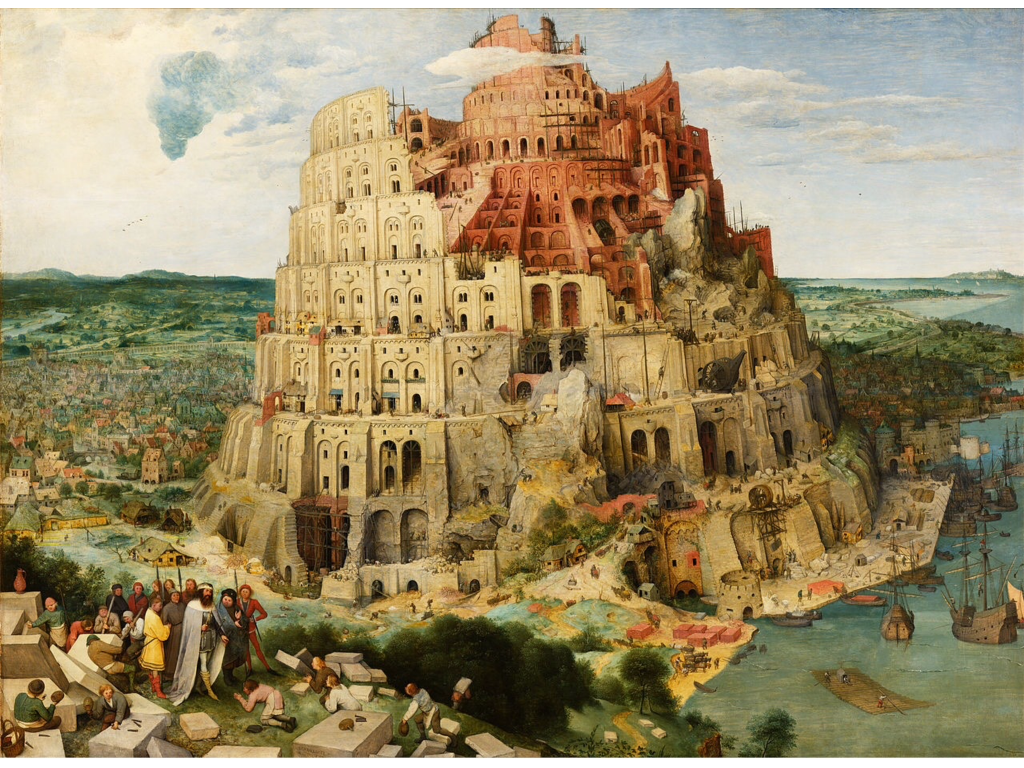

Cela dit, il faut bien remarquer que la série offre un autre intérêt. Le zombie étant très lent, il ne représente pas un ennemi bien dangereux. Excepté quand il est en trop grand nombre, sa lenteur vous permet très aisément d’ajuster votre coup pour une décapitation réussie. Mais alors quel intérêt ? Le zombie est un miroir, il montre (encore une fois) ce qui reste de l’humanité. «Je cherche un homme» pourrait dire le survivant. Et, hélas ! les hommes (je veux dire ceux qui ont survécu) ne sont plus nombreux à être des hommes. Ce sont eux les monstres. Échappant à toutes les lois de la société, et par un renversement assez fascinant, l’homme devient à son tour un monstre pourchassant les monstres, une sorte de Robert Neville. Le monstre n’est pas celui que l’on croit. Voilà ce que montre la saison 2 de The Walking dead dont les protagonistes (les bons) ont trouvé refuge dans une prison. Désormais, de tels lieux protègent l’honnête homme, mais en enfermant ce dernier. Avec le zombie, on a l’impression de revivre une préhistoire cauchemardesque et cannibale, une régression, un retour en arrière sociétal.

World War Z donne à lire un renversement similaire à celui de la série télévisée, mais cette fois dans la période de reconstruction. Une fois l’invasion zombie endiguée (on parle d’ailleurs plutôt d’épidémie, de pandémie, autre peur très actuelle celle-là, une variante de la grippe espagnole), l’humanité n’offre plus à ses survivants que des individus dénués d’emploi, des F6 : dans l’économie de service, libérale, ces gens roulaient sur l’or ; une fois tout cela renversé, ces gens ne savent rien faire.

Et voilà que le zombie nous ramène à l’Ecclésiaste : tout est vanité. La vie est vaine, et on ne saura même pas la protéger, explique Max Brooks. Le zombie est synonyme de débâcle politique. Hybris, incurie, gabegie, incompétence, quelle qu’en soit la raison, les gouvernements du monde entier échouent à sauver le citoyen. Je pense qu’on retrouve là une image très américaine, républicaine, amoureuse des origines : arme-toi, et débrouille-toi si tu veux sauver ta peau.

Le zombie est américain, et il permet de renouer avec les origines.

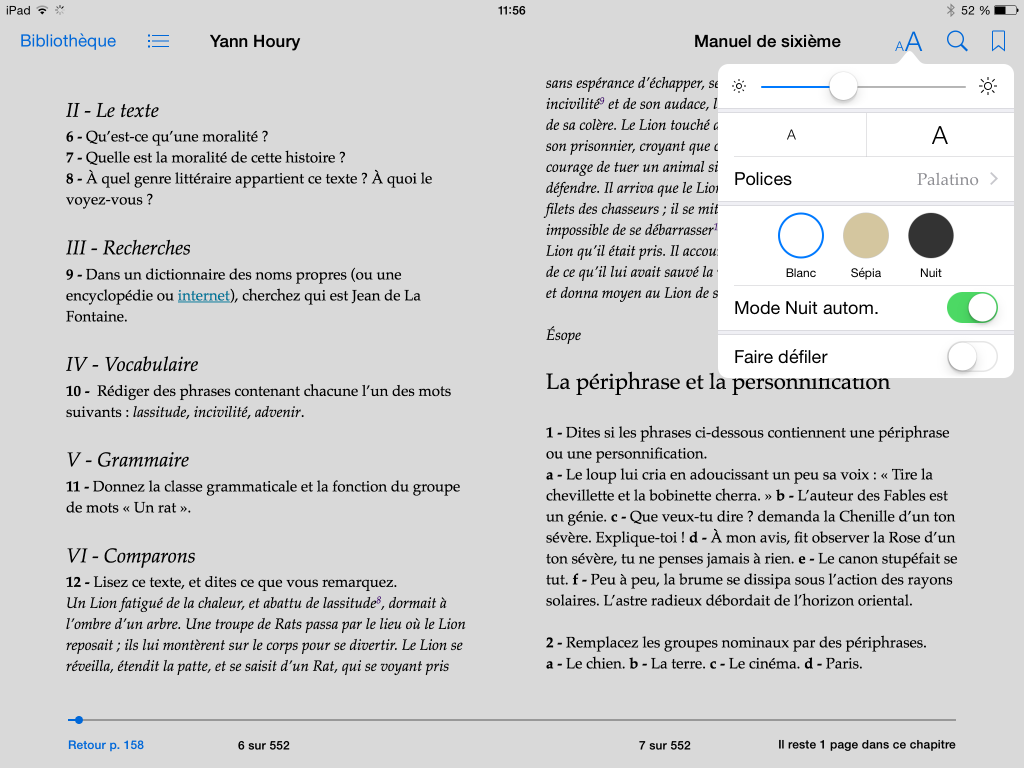

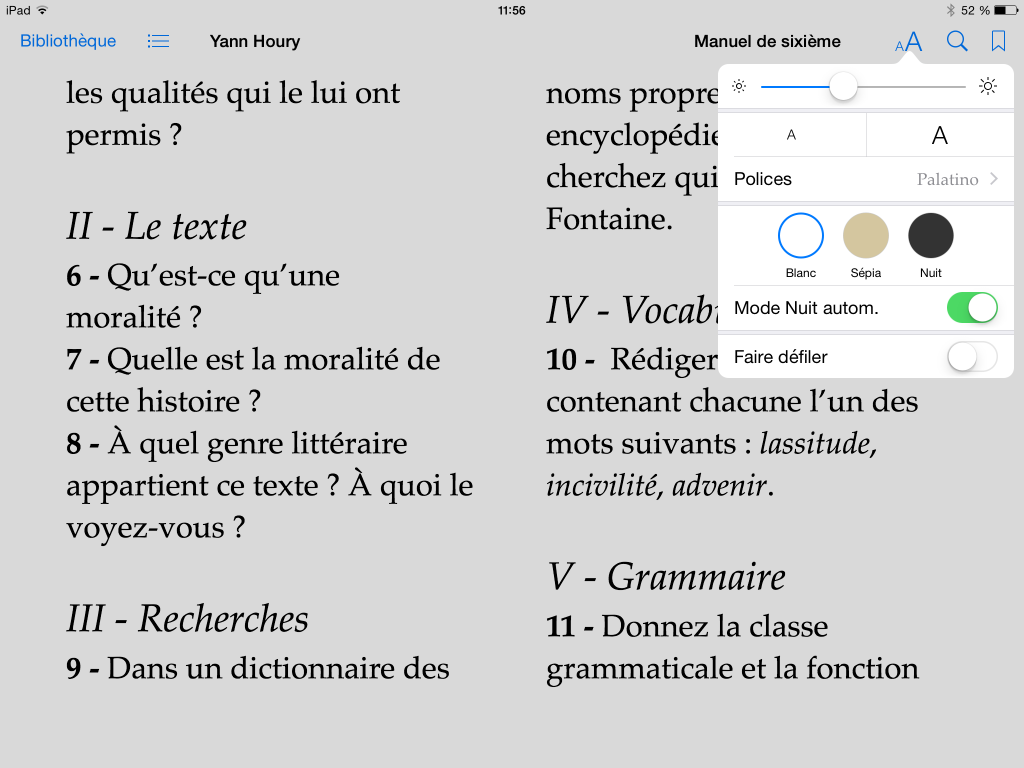

Je me suis réveillé ce samedi matin avec une bonne surprise : un message m’annonçant

Je me suis réveillé ce samedi matin avec une bonne surprise : un message m’annonçant