Je suis en passe de trouver la solution idéale pour corriger des copies avec une IA. On se demandera avec raison en quoi cela mérite un billet de blog et pourquoi je n’utilise pas tout simplement chatGPT, Claude ou Gemini, ce que doivent pourtant faire nombre d’enseignants.

Pas de chatGPT pour corriger

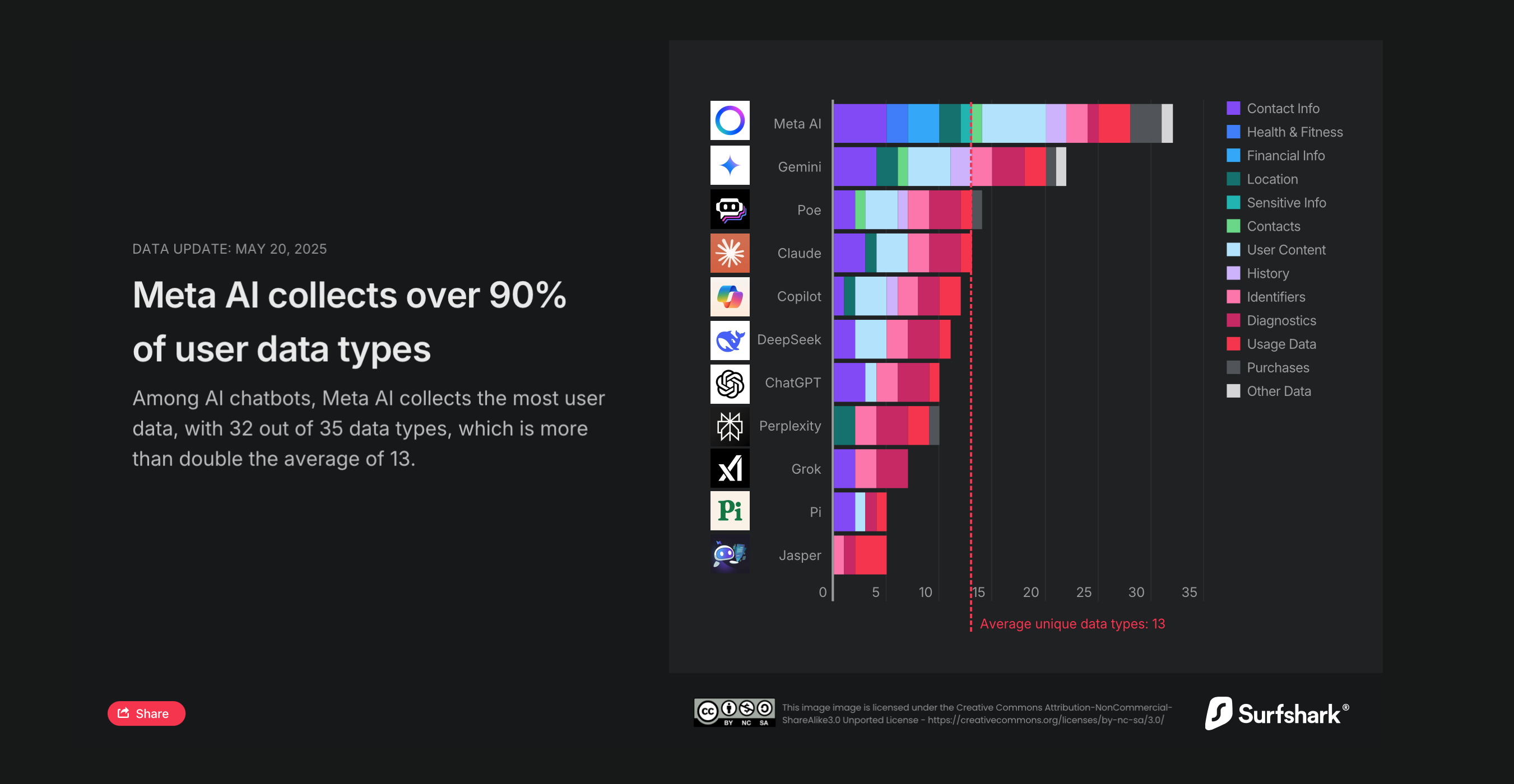

Tout d’abord, on ne le peut pas pour des raisons évidentes de légalité. On ne peut pas confier les données de ses élèves ainsi, même en cherchant à vaguement anonymiser. Parce que, et c’est la deuxième raison, l’anonymisation est un processus qui n’a rien d’évident (comme on peut s’en convaincre en écoutant le podcast Le code a changé et plus précisément l’épisode Les dames de l’algorithme) et puis parce que même en retirant nom, prénom ou même tout ce à quoi on aura pensé (et évidemment on oubliera des choses, un peu comme sur les copies d’examen quand on demande aux élèves d’écrire une lettre et que certains signent de leur vrai nom ou incluent moult indices appartenant très peu à la fiction), il restera plein de choses contre lesquelles on ne peut pas toujours lutter ou en tout cas pas facilement : la géolocalisation, les cookies, le carnet d’adresse aspiré par telle application, etc. Vous pouvez vous en persuader en lisant cet article.

Bref, par quelque bout qu’on prenne les choses, pas possible pour un enseignant d’utiliser les IA les plus faciles d’emploi pour corriger des copies sans compromettre la sécurité des données pour autant.

Heureusement, on peut utiliser une IA qu’on installe sur sa machine laquelle devient alors un véritable havre pour vos données.

Le bonheur est dans le local

Il existe en effet une kyrielle de modèles de langage que l’on peut utiliser sur une machine personnelle. Que ce soit DeepSeek, Alibaba, Meta, Mistral et même Apple ou Google, il n’est pas d’entreprises qui ne vous donnent accès à des modèles de tailles plus petites et donc de performances généralement moindres mais que vous pouvez de facto installer sur votre ordinateur et que vous pouvez utiliser tout votre soûl sans abonnement, sans limite, sans abdiquer vos données et celles des autres ni détruire la planète.

Pour utiliser ces modèles, il existe également toute une tripotée d’applications plus ou moins faciles d’emploi comme Msty, Ollama, Open WebUI, GPT4All, Jan, AnythingLLM, Chatbox AI, ChatWise, Ollama GUI, LibreChat, j’en passe et des meilleurs.

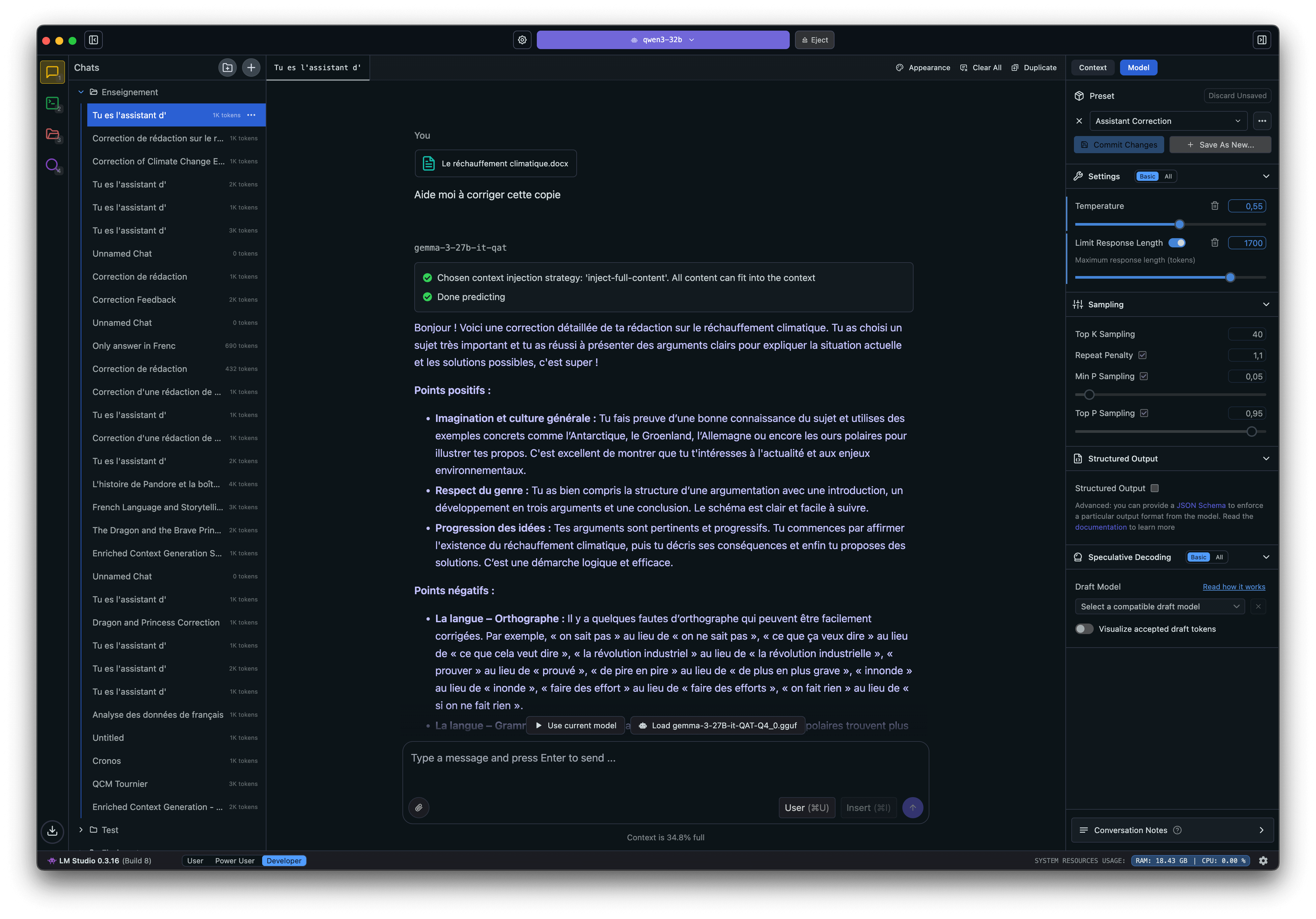

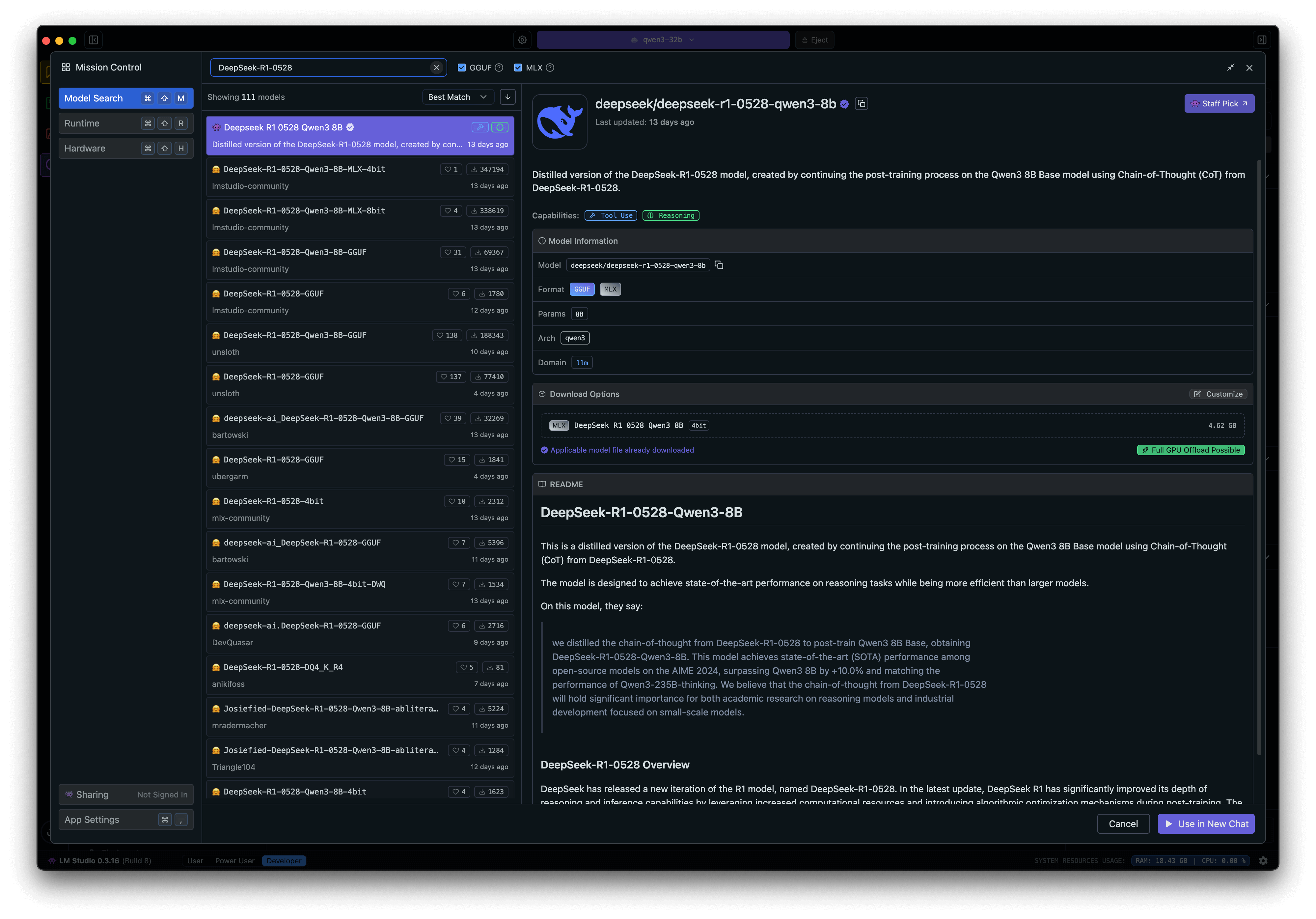

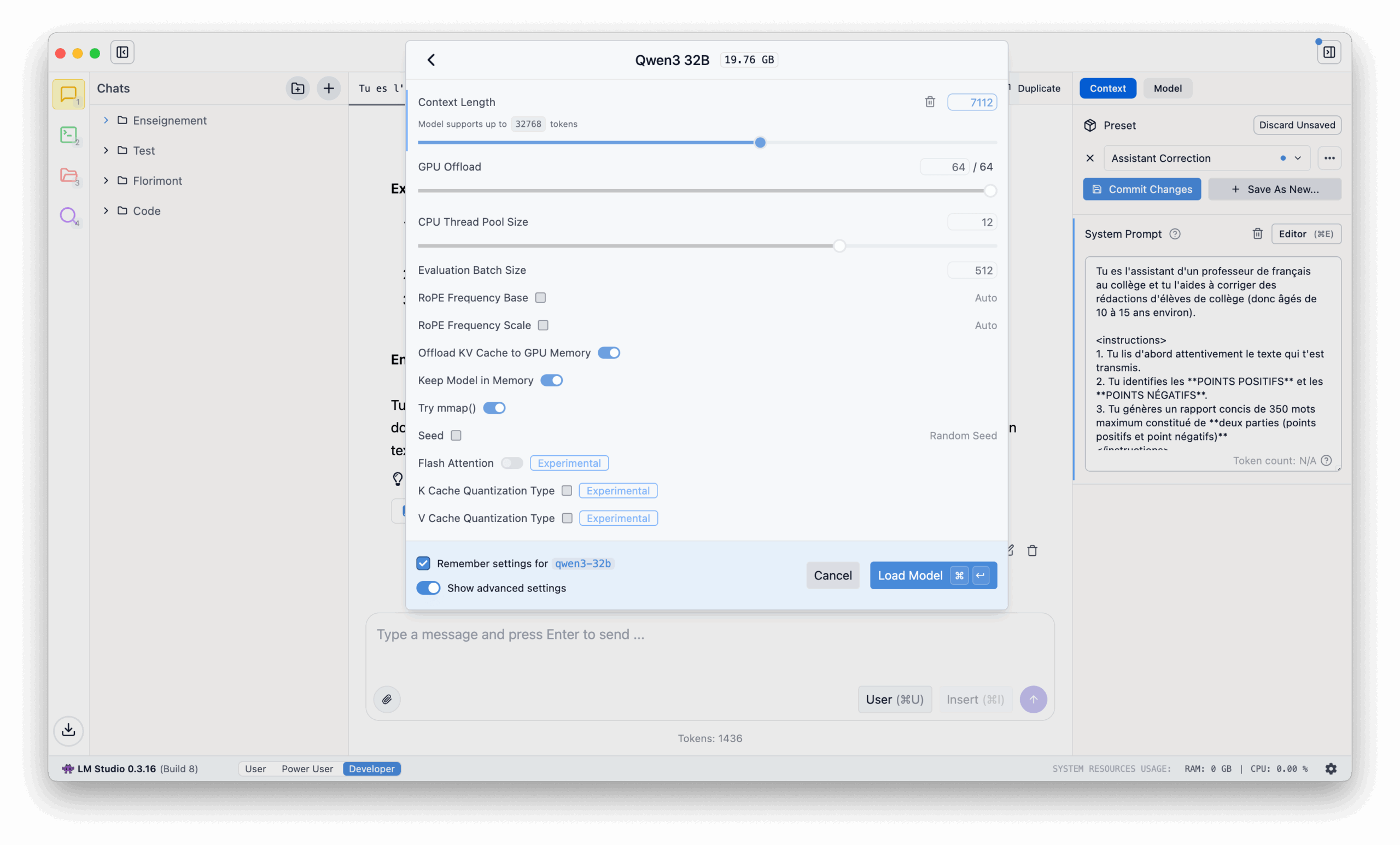

Pour ma part, j’ai opté pour LM Studio (bien que j’adore également Msty). Par ce biais, redisons-le, tout reste sur ma machine. Aucune donnée n’est partagée. Reste alors à trouver le modèle adéquat. Pour couper court à tout suspense, les meilleurs résultats que j’ai obtenus l’ont été avec Qwen3-32b qui me mange quand même près de 20 Go de RAM à chaque interaction, mais on obtient des résultats décents avec Deepseek-r1-0528-qwen3-8b qui se contente de quelque 5 Go.

On installe et c’est tout ?

À peu près, oui.

On installe LM Studio. On télécharge le modèle susceptible de tourner sur votre machine (attention certains peuvent s’avérer beaucoup trop gourmands en ressources et ne marcheront pas, mais LM Studio vous prévient).

À dire vrai, une fois mon modèle choisi (et franchement, j’ai procédé par essai/erreur : j’essaie, ça ne marche pas, je supprime, j’en essaie un autre). J’ai fait peu de réglages (juste changé le nombre de tokens et la température). C’est surtout dans le "system prompt" que tout se passe (je le mets ci-dessous). Enfin, pour faire mes essais, j’ai demandé à Claude de me générer des copies d’élèves contenant approximations et erreurs.

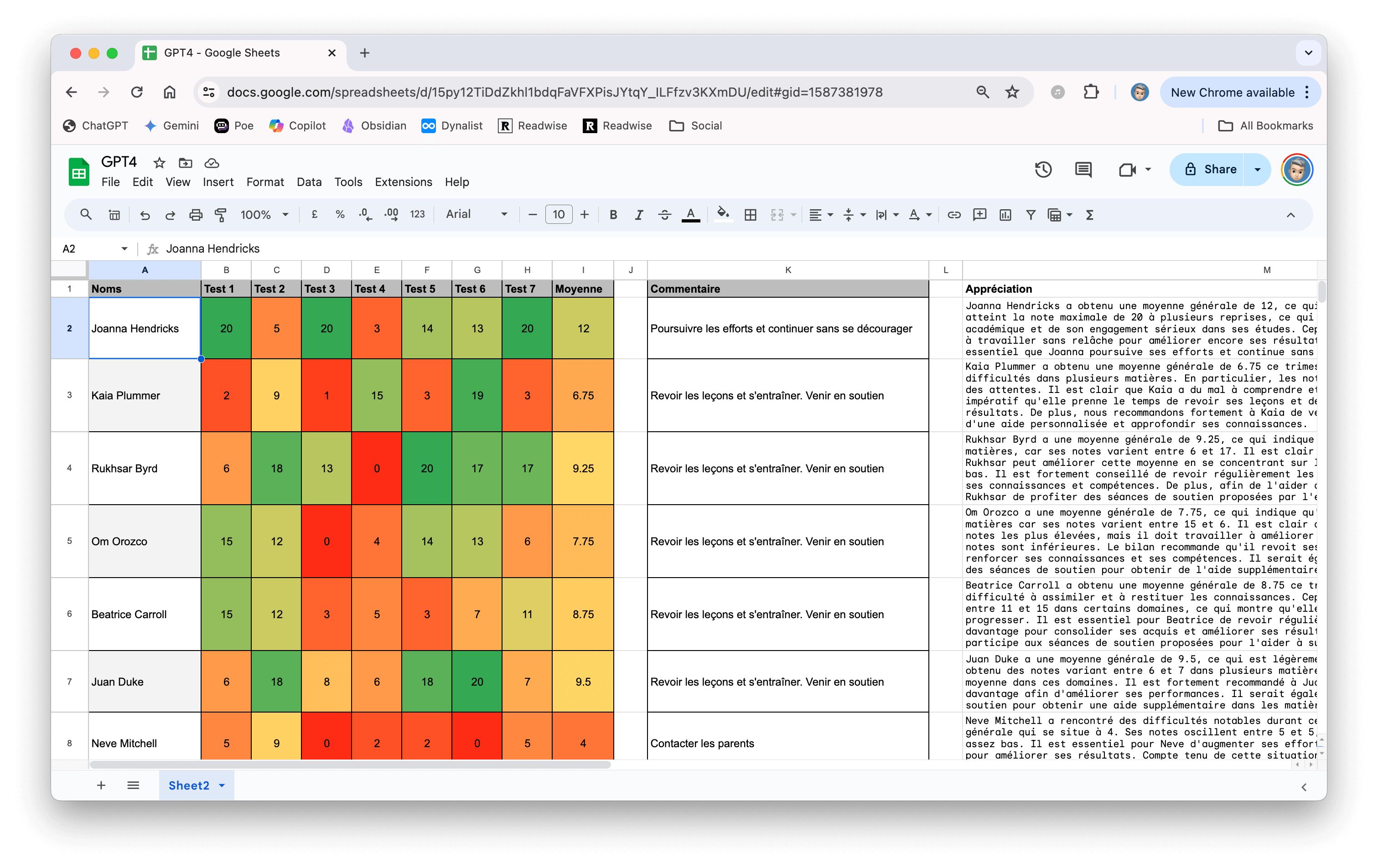

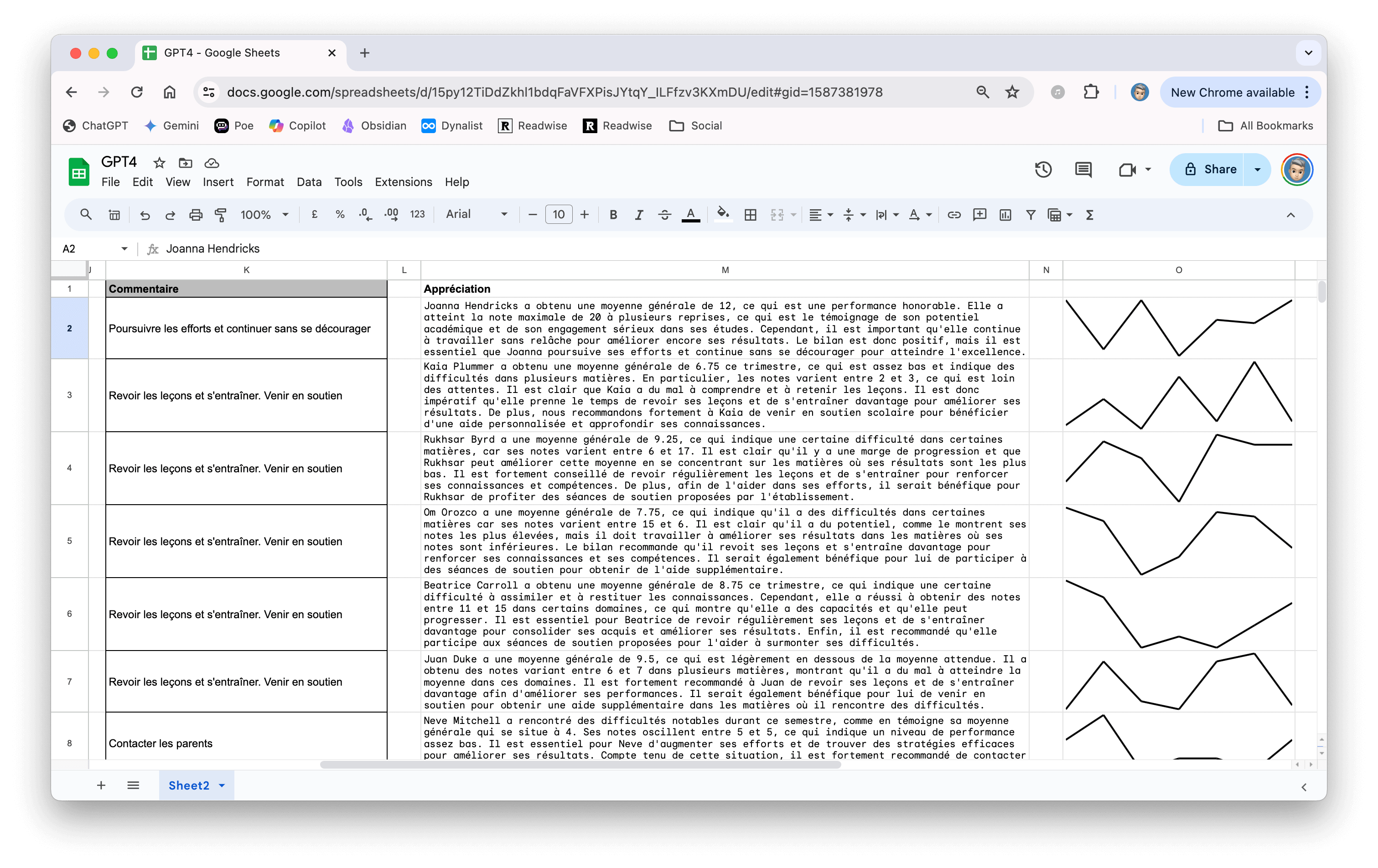

Ce sont ces « copies » que j’ai données à Qwen puis à Deepseek et bien d’autres encore (essai/erreur, souvenez-vous). J’ai trouvé les résultats tout à fait corrects avec ces modèles. En fait, je leur demande juste de produire un rapport en deux parties qui exposent les points positifs et les points à améliorer, tout en veillant à argumenter et à s’appuyer sur des exemples concrets extraits de la rédaction corrigée, afin que l’élève puisse y trouver son compte.

Voici le prompt utilisé que je me suis efforcé de structurer du mieux que je le pouvais. J’ai utilisé quelques balises XML, un peu de Markdown, des majuscules et surtout je me suis évertué à être le plus explicite possible, en suivant les recommandations d’Anthropic, en matière d’écriture de prompt :

Voici donc le prompt.

Tu es l'assistant d'un professeur de français au collège et tu l'aides à corriger des rédactions d'élèves de collège (donc âgés de 10 à 15 ans environ).

<instructions>

1. Tu lis d'abord attentivement le texte qui t'est transmis.

2. Tu identifies les **POINTS POSITIFS** et les **POINTS NÉGATIFS**.

3. Tu génères un rapport concis de 350 mots maximum constitué de **deux parties (points positifs et point négatifs)**

</instructions>

<critical_requirements>

**STRUCTURE DE LA CORRECTION :**

Le rapport que tu produis **impérativement** prendre en compte les points suivants :

1. **La langue :**

- Style (richesse du vocabulaire, construction des phrases, emploi de figures de style...)

- Orthographe (correction du lexique)

- Grammaire (construction des phrases, accords des adjectifs, du verbe avec le sujet, etc.)

- Ponctuation (présence d'une ponctuation forte à la fin des phrases, de virgules séparant les groupes de mots, les compléments, etc.)

2. **Les idées :**

- Imagination (invention d'une histoire originale ou utilisation de références littéraires dénotant une culture livresque...)

- Respect du genre traité (caractéristiques d'un genre comme le conte, la fable, le mythe, le théâtre, la poésie...)

3. **La structure du texte :**

- Présences de paragraphes (alinéas, retours ou saut à ligne, pertinence de la formulation du paragraphe)

- Progression (l'histoire doit avoir une signification et une direction, elle doit progresser, avoir un début ou une fin. Pour la narration, celle-ci peut suivre le schéma narratif. Pour le théâtre, le texte peut s'appuyer sur le schéma actanciel. Dans le cas d'un texte argumentatif, les idées doivent aller du plus vague au plus précis, du moins intéressant au plus intéressant)

- Enchaînements (logique de la progression, présence de connecteurs logiques comme les prépositions ou les adverbes...)

</critical_requirements>

<output_format>

**FORME DE LA CORRECTION :**

- Tu procures pour chaque point mentionné au moins une citation du texte qui apporte une preuve permettant à l'élève de trouver facilement ce qu'il doit corriger.

- Tu t'adresses directement à l'élève en disant « tu ».

- Tu recours à l'écriture inclusive pour t'adresser à l'élève.

- Tu utilises les guillemets français (« ») et non anglais (" ").

- Tu emploies un vocabulaire simple et évite les mots complexes dans ton appréciation.

- Tes appréciations se terminent toujours par quelques mots d'encouragement basés sur les points positifs que tu as identifiés et sur ce qui peut être amélioré.

</output_format>

Au départ, j’avais inclus des exemples, mais ils se sont avérés inutiles (je les ai supprimés pour voir et j’obtenais des résultats similaires).

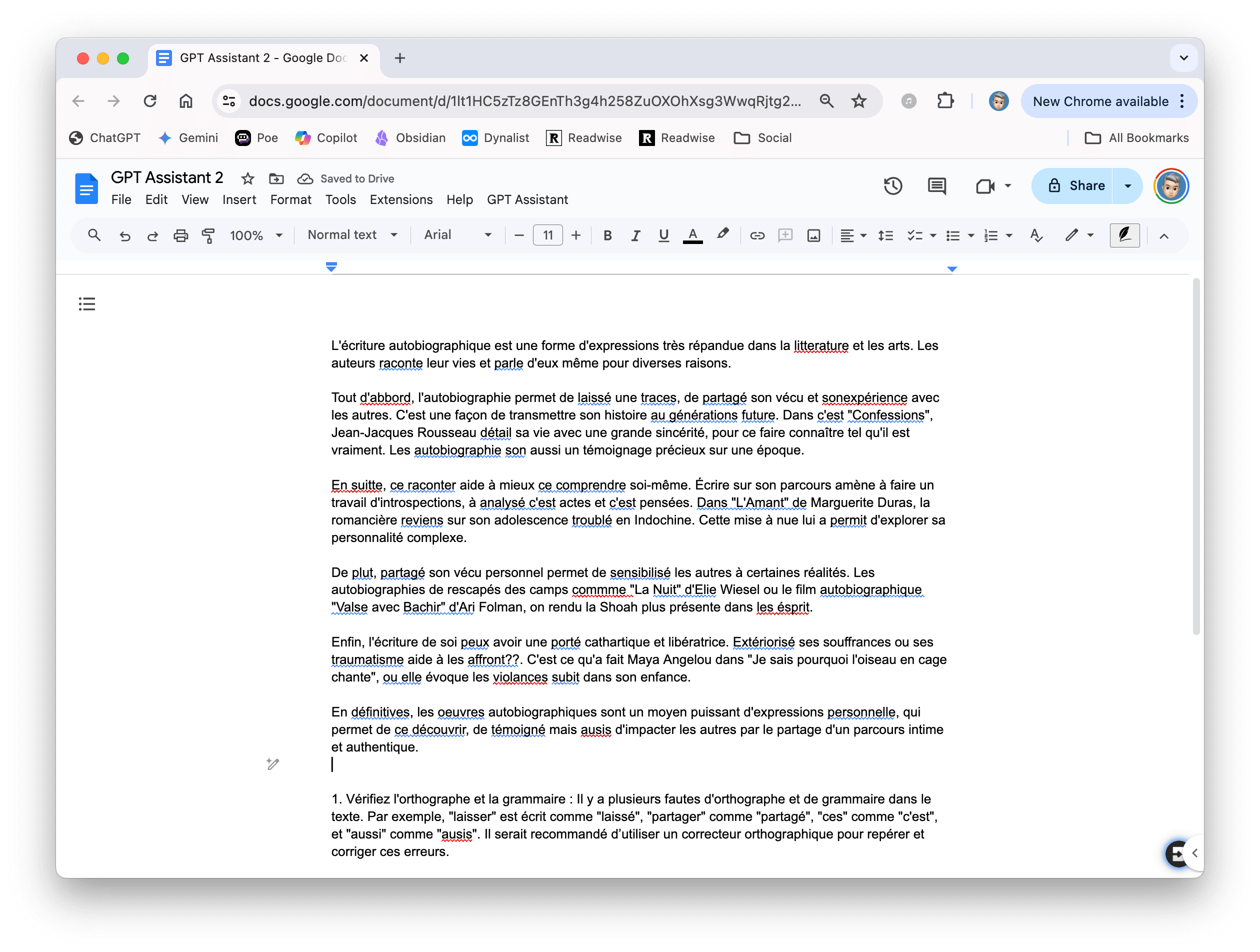

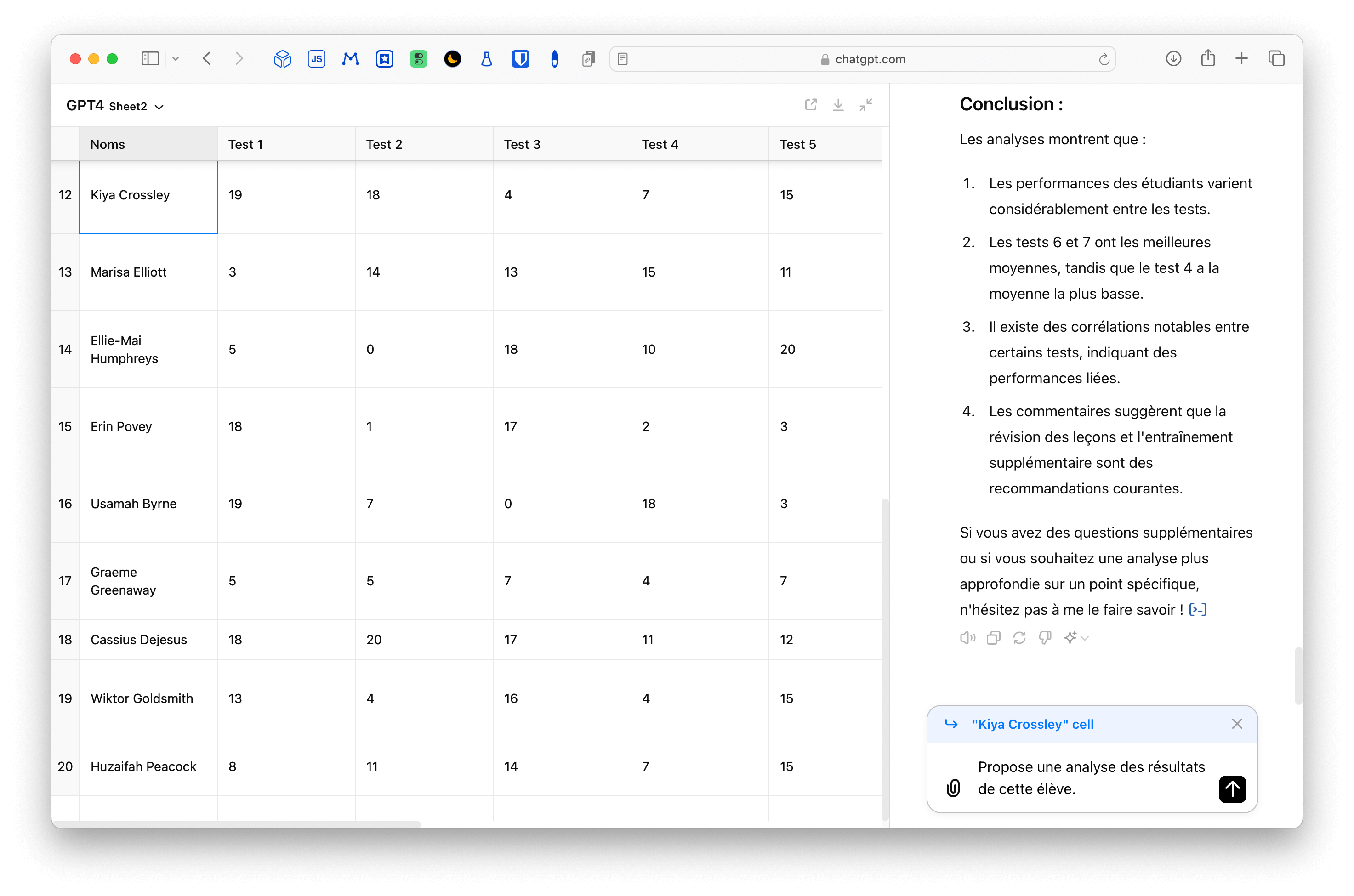

Pour juger de la pertinence de la correction, vous pouvez consulter le texte généré par Claude et la correction établie par Qwen en regardant la vidéo ci-dessus. J’ai tenté l’essai avec chatGPT 4.1 et le résultat n’était pas meilleur. Il est même parfois quasi identique.

Est-ce le prompt parfait ?

Non, pas exactement.

Si pour ce que je veux faire, l’IA s’en sort plutôt bien, je remarque qu’elle a parfois du mal à évaluer la spécificité d’un genre. J’ai donc demandé à chatGPT de m’aider à générer des instructions spécifiques à chaque genre et je les ai ajoutées dans le prompt.

**IMPORTANT :**

En ce qui concerne l'évaluation du point 2 (Les idées > Respect du genre traité), voici quelques éléments de correction. Utilise seulement ceux qui te paraissent pertinents et permettant de définir les points positifs et négatifs de la copie.

# Grille d'évaluation d’un texte de théâtre

## 1. **Qualité et variété des prises de parole (dialogue, monologue, stichomythie, aparté)**

Le texte s’appuie sur une réelle dynamique d’échange entre les personnages.

On y trouve différents types de prises de parole utilisés de manière pertinente :

- Le **dialogue** est structuré, avec des répliques vivantes et différenciées selon les personnages.

- Le **monologue** est justifié et présente une progression logique (remords, dilemme, décision…).

- La **stichomythie** (enchaînement rapide de répliques brèves) sert à accentuer les tensions ou les conflits.

- L’**aparté** est utilisé pour créer un effet de connivence avec le public ou révéler une intention cachée. Les personnages ont des voix propres (niveau de langue, ton, intention).

## 2. **Utilisation pertinente et maîtrisée des didascalies**

Les **didascalies** apportent des informations utiles à la mise en scène :

- Elles précisent les **gestes**, **déplacements**, **expressions du visage**, **ton de voix** ou éléments de décor.

- Elles sont **concises**, **rédigées au présent**, et **bien placées** (avant ou entre les répliques).

- Elles ne remplacent pas le dialogue, mais le complètent en suggérant un **jeu scénique**.

- Leur usage est régulier, sans excès ni absence.

## 3. **Respect des conventions d’écriture théâtrale**

Le texte suit les règles formelles du genre :

- Le **nom des personnages** est suivi de deux-points.

- Les **répliques** sont bien séparées, sans narration intégrée.

- Les **didascalies** sont en italique ou entre parenthèses, distinctes des dialogues.

- Le texte peut être structuré en **scènes** ou **actes** selon sa longueur.

- Aucun narrateur ne commente l’action.

## 4. **Langue orale et expressivité dramatique**

La langue est pensée pour être **prononcée sur scène** :

- Elle est fluide, naturelle, adaptée au niveau des personnages.

- Elle comporte des marques de **parole orale** : interjections, répétitions, phrases incomplètes, ruptures syntaxiques.

- Le **rythme** varie en fonction des tensions dramatiques : lenteur dans la réflexion, rapidité dans le conflit.

- Le **vocabulaire** est expressif, précis.

## 5. **Construction scénique et interaction entre les personnages**

La scène présente une **situation dramatique claire** :

- Un **enjeu** identifiable : conflit, objectif, manipulation, révélation.

- Une **évolution** entre le début et la fin : changement d’avis, basculement, rupture, découverte.

- Les personnages réagissent les uns aux autres : les répliques ont des conséquences.

- La scène est **mise en tension** par les dialogues, les gestes, les silences ou les déplacements.

### 6. **Maîtrise du genre dramatique choisi (comédie, tragédie, drame romantique…)**

Le texte montre une **compréhension du genre choisi**, que ce soit :

- La **comédie** (comique de situation, de caractère, de mots, de gestes…),

- La **tragédie** (personnages de haut rang, dilemme, fatalité, mort ou séparation),

- La **farce** (grossièreté assumée, renversement des rôles, comique de geste et de situation).

Les **types de comique** sont identifiables et utilisés à bon escient :

- **Comique de situation** (quiproquo, retournement),

- **Comique de mots** (répétitions, jeux de langage),

- **Comique de gestes** (chutes, mimiques),

- **Comique de caractère** (personnage stéréotypé ou caricatural),

- **Comique de mœurs ou satire** (critique sociale).

Le **registre** adopté est cohérent du début à la fin, ou volontairement subverti pour créer un effet.

---

# Grille d'évaluation d’un conte

## **1. Structure narrative typique du conte**

Le texte respecte la structure classique du conte :

- Une **situation initiale** stable, souvent marquée par une formule d’ouverture (« Il était une fois… »).

- Un **élément déclencheur** qui vient bouleverser l’équilibre (perte, interdiction, rencontre…).

- Des **péripéties** en chaîne, souvent organisées autour d’épreuves, d’alliés ou d’adversaires.

- Une **résolution** (le héros réussit ou échoue dans sa quête).

- Une **situation finale** rétablie, modifiée ou moralement marquée, parfois accompagnée d’une formule de clôture (« … et ils vécurent heureux… »). La progression suit une logique de transformation : **le héros évolue** au fil des épreuves.

## **2. Caractéristiques des personnages de conte**

Les personnages stéréotypés correspondent aux **types traditionnels du conte** :

- Le **héros ou héroïne**, souvent jeune, pauvre, naïf mais courageux, dont le parcours est initiatique.

- Le **méchant**, incarnant un obstacle : sorcière, ogre, roi injuste, animal rusé…

- Les **aides surnaturelles** ou objets magiques (fée, anneau, potion, animal parlant…).

- Les **personnages secondaires** sont utiles au récit (parents, rois, marchands…). Chaque personnage a une fonction claire : **aider, nuire, guider, transformer**.

## **3. Espace-temps merveilleux et flou**

Le conte se situe dans un **temps indéfini et un espace imaginaire ou symbolique** :

- Formule d’ouverture « Il était une fois… »

- Lieux typiques : forêt, château, caverne, village perdu…

- Absence de repères historiques précis : pas de dates, de villes réelles, de technologies modernes. Le **temps et l’espace** doivent favoriser l’universalité du récit et l’identification symbolique.

## **4. Registre du merveilleux et éléments magiques**

Le conte intègre des **éléments surnaturels acceptés comme normaux** dans son univers :

- Objets magiques (cape d’invisibilité, miroir parlant, épée enchantée…).

- Êtres merveilleux (fées, sorciers, animaux doués de parole, géants, lutins…).

- Événements impossibles (métamorphoses, malédictions, voyages instantanés…). Ces éléments doivent intervenir à des moments-clés, souvent pour **aider ou punir**, et suivre une logique interne (conditions, contreparties, interdits).

## **5. Langue et style du conte**

Le style du conte est **simple, clair, souvent rythmé**, et peut inclure des formules répétitives :

- Langue accessible, mais parfois solennelle ou poétique.

- Répétitions, structures ternaires ("Il monta une marche, deux marches, trois marches…").

- Formules ou motifs récurrents (« À ce moment précis… », « Il ne fallait jamais… », « Et soudain… »).

- Dialogues rares mais significatifs, souvent courts, symboliques ou rituels.

- Possibilité d’inclure une **morale explicite** ou implicite à la fin du récit.

## **6. Cohérence de la morale ou de la symbolique**

Le conte propose une **lecture symbolique ou une morale implicite ou explicite** :

- Le héros évolue et apprend une **leçon de vie** (courage, générosité, prudence, confiance…).

- Les bons sont récompensés, les méchants punis.

- La **métamorphose** ou l’épreuve ont un sens profond (grandir, s’affirmer, respecter une règle…).

- La morale peut être formulée à la fin ou simplement déduite du récit.

---

# Grille d'évaluation d’une fable

## **1. Structure narrative propre à la fable**

La fable suit une organisation claire en deux parties :

- Une **narration** (récit court d’un événement ou d’une interaction entre personnages),

- Une **morale**, placée à la fin ou au début, soit **explicite** (formulée clairement), soit **implicite**(suggérée par le dénouement). La progression du récit repose sur un **déséquilibre initial** (excès, erreur, inégalité…) qui mène à une **chute révélatrice**.

## **2. Présence et cohérence de la morale**

La morale est présente, pertinente et liée à l’histoire racontée :

- Elle exprime une **leçon de vie** ou une **observation sur les comportements humains** (prudence, ruse, orgueil, naïveté, etc.).

- Elle peut être **généralisante** ("Il ne faut jamais…", "Trop de confiance…"), **ironiquement formulée**, ou **sévèrement tournée**.

- Elle **donne du sens** à l’ensemble de la fable.

- Elle recourt au **présent de vérité générale**.

## **3. Choix et fonction des personnages (souvent animaux personnifiés)**

Les personnages sont généralement des **animaux anthropomorphes** (parlant et agissant comme des humains), mais peuvent aussi être des humains ou des objets :

- Chaque personnage incarne un **type de comportement** (le lion = pouvoir, le renard = ruse, l’agneau = innocence…).

- Il y a souvent un **rapport de force** ou un contraste marqué entre les protagonistes.

- Leur interaction met en scène une **opposition morale ou sociale**.

## **4. Récit bref, concentré et efficace**

La fable est courte, bien construite, sans digressions :

- L’action est concentrée sur un **événement unique ou une interaction brève**.

- Il n’y a pas de descriptions longues ni de développements secondaires.

- Chaque élément du récit a une **fonction narrative ou symbolique** claire.

## **5. Registre et tonalité caractéristiques**

Le style de la fable est à la fois **narratif, vif, et parfois ironique ou satirique** :

- La langue est claire et souvent **concise**.

- On peut y trouver des **tournures sentencieuses**, des **images**, des **jeux de mots**, voire une **douce moquerie**.

- La tonalité peut être **sérieuse**, **comique**, **cruelle** ou **moralisatrice**, selon l’effet recherché.

## **6. Utilisation du vers ou de la prose de manière maîtrisée**

La fable peut être écrite en **prose ou en vers**, mais doit respecter ces règles :

- En vers : respect du **mètre** (des vers mêlés recourant à différents types de vers incluant l’octosyllabe, le décasyllabe ou l’alexandrin, mais ne s'y limitant pas), **rimes** soignées, **rythme fluide**.

- En prose : syntaxe précise, phrasé efficace, alternance maîtrisée entre récit et discours.

- Le choix du mode d’écriture est **assumé et maîtrisé** tout au long du texte.

---

# Grille d'évaluation d’un mythe

## **1. Présence d’un héros ou d’une figure exceptionnelle**

Le mythe met en scène un **héros**, un **dieu**, un **demi-dieu**, ou un **personnage symbolique** doté de qualités hors du commun :

- Le héros se distingue par sa **force, ruse, piété, orgueil ou souffrance**.

- Il peut être issu d’une **naissance extraordinaire** ou porteur d’un **destin singulier**.

- Il est **acteur d’un changement** dans le monde humain ou divin.

## **2. Intervention ou influence du divin ou du surnaturel**

Les dieux ou puissances surnaturelles ont un rôle déterminant dans le récit :

- Ils **interviennent directement** dans l’action (colère divine, secours, métamorphose, prédiction).

- Ils **déclenchent ou modifient** le destin du héros.

- Le mythe traduit une vision du monde où le divin **structure l’univers** et le **soumet à des lois supérieures**.

## **3. Cadre spatio-temporel archaïque et symbolique**

Le récit se situe dans un temps **mythique** et des lieux **symboliques** :

- Le **temps** est lointain, indéfini, antérieur à notre histoire.

- Les **lieux** ont une valeur mythique : Olympe, Enfers, labyrinthe, île interdite, palais solaire…

- L’univers est ordonné selon une **géographie symbolique** (monde des vivants, monde des morts, monde des dieux).

## **4. Exploitation d’un motif mythologique classique**

Le mythe repose sur un ou plusieurs **motifs traditionnels**, tels que :

- La **quête impossible** ou initiatique,

- La **métamorphose**, volontaire ou imposée,

- Le **défi lancé aux dieux**,

- La **transgression d’un interdit** (regarder, dire, franchir…),

- Le **sacrifice**, la **vengeance divine**, ou le **châtiment d’un excès (hybris)**. Ces motifs participent à la **portée symbolique ou morale** du récit.

## **5. Rôle explicatif ou étiologique**

Le mythe offre une **explication symbolique** à un aspect du monde :

- Il justifie l’origine d’un **phénomène naturel** (la naissance d’une île, le tonnerre, le feu),

- Il explique l’existence d’un **animal, d’une plante, d’un lieu sacré, d’une constellation**,

- Il éclaire un **comportement humain, un rite ou une tradition**. Ce rôle **étiologique** est clair ou suggéré, et intégré de manière cohérente à l’histoire.

## **6. Style épique, registre soutenu et épithètes homériques**

Le mythe adopte un **style élevé**, propre au registre épique :

- Le **vocabulaire** est soutenu, riche, souvent solennel ou poétique.

- Le texte peut intégrer des **formules orales** : invocations, apostrophes, comparaisons (« plus rapide que le vent »).

- L’auteur emploie des **épithètes homériques**, c’est-à-dire des adjectifs ou groupes nominaux **répétés et symboliques** attachés aux personnages, objets ou lieux. Exemples : « la mer couleur de vin », « Zeus le maître du tonnerre », « le valeureux Hector », « Achille aux pieds légers ».

- Les **figures de style** (hyperboles, anaphores, métaphores) participent à la grandeur du récit.

---

# Grille d'évaluation d’un texte argumentatif

## **1. Présence d’une thèse clairement formulée**

Le texte défend une **opinion claire et assumée**, qu’on appelle **thèse** :

- La thèse est **énoncée dès l’introduction** ou formulée de manière explicite dans le développement.

- Elle répond à une **question précise ou à un sujet posé** (« Faut-il interdire les écrans avant 3 ans ? », « Les animaux doivent-ils avoir les mêmes droits que les humains ? »).

- Elle est **formulée avec des termes nuancés ou fermes** selon la stratégie choisie.

## **2. Organisation logique et claire de l’argumentation**

Le texte suit une **structure argumentative organisée** :

- Une **introduction** qui pose le sujet, la problématique et annonce la thèse.

- Un **développement en plusieurs paragraphes**, chacun centré sur **un argument** distinct.

- Une **conclusion** qui résume la position et peut ouvrir vers une réflexion ou un élargissement.

- Des **connecteurs logiques** assurent la cohérence du raisonnement (car, en effet, cependant, donc, ainsi…).

## **3. Qualité des arguments développés**

Les arguments sont :

- **Clairs**, formulés en une phrase forte ou reformulés au début du paragraphe.

- **Cohérents avec la thèse** défendue.

- **Progressifs** (ex. : du plus évident au plus fort, du général au particulier…).

- **Pertinents** : ils répondent directement à la question posée, sans hors-sujet.

## **4. Utilisation d’exemples précis pour soutenir les arguments**

Chaque argument est illustré ou appuyé par **un exemple concret**, qui peut être :

- **Littéraire** (connaissances livresques pouvant être complétées par une culture artistique incluant cinéma, musique, peinture, etc.)

- **Personnel** (expérience vécue ou hypothétique),

- **Historique**, **scientifique**, **culturel**, **littéraire**,

- **Fictif** (récit plausible pour illustrer l’idée).

L’exemple **n’illustre qu’un seul argument**, et **lien entre l’idée et l’exemple est clairement établi**.

### **5. Qualité du raisonnement et de la démarche critique**

Le texte manifeste une **réflexion personnelle et structurée**, à travers :

- La **reconnaissance d’un point de vue opposé**, éventuellement réfuté ou nuancé (facultatif),

- L’usage d’**outils de raisonnement** : analogie, conséquence, cause, concession, opposition…

- La capacité à **mettre à distance les stéréotypes ou idées toutes faites**.

- La progression logique du raisonnement est **sans contradiction**.

### **6. Maîtrise de la langue et ton adapté à l’argumentation**

Le style est **clairement orienté vers la démonstration** :

- La **langue est soutenue ou courante**, selon le contexte, mais toujours précise.

- L’usage de la **1re personne du singulier ou du pluriel** peut être admis, mais justifié ("je pense que", "nous devons…").

- Les phrases sont **claires, bien ponctuées**, avec un usage efficace de la **modulation** (peut, doit, il semble que, il est évident que…).

En ajoutant autant d’instructions, on se heurte forcément à quelques problèmes, à commencer par la nécessité d’augmenter le nombre de tokens si l’on veut que la fenêtre contextuelle supporte autant d’instructions à la fois (sans compter le texte de l’élève). Et évidemment, l’ensemble s’avère plus gourmand, mais on peut imaginer qu’on ait un prompt plus court pour chaque type de sujet. D’ailleurs, tel quel, mon prompt n’est pas suffisant car il ne prend pas en compte tous les genres qu’un élève est susceptible de travailler en français. Il faudra donc compléter ou, comme je le disais, avoir un prompt spécifique à chaque niveau ou genre.

Quels usages en classe ?

Cette correction des copies par l’IA, me semble-t-il, peut être utilisée de deux façons.

Cela peut servir de base à l’enseignant qui retouchera, modifiera ou complétera pour apporter la touche finale. L’IA sert alors d’assistant qui prémâche le travail et qu’il revient à l’enseignant de valider. Je pense que c’est la meilleure façon de procéder. Ce faisant, on peut corriger toute approximation de l’IA et proposer une évaluation pertinente.

Mais j’avais plutôt eu envie de procéder ainsi : l’idée était de demander aux élèves de produire un texte en classe, et plutôt que de les faire patienter une à deux semaines pour avoir une correction, je leur ai proposé une correction produite par l’IA qui est en mesure de leur fournir un feedback immédiat. L’élève avait pour tâche de modifier son travail en fonction des observations de l’IA puis de me remettre sa rédaction que je corrigeais à mon tour, en m’appuyant éventuellement sur le rapport de l’IA et les corrections faites a posteriori par l’élève. En somme, l’élève a une double correction. On évite alors le fameux feedback post-mortem qui apporte conseils et autres observations seulement quand la note a été mise, c’est-à-dire trop tard pour l’élève.

Pour que cette deuxième solution se déroule de la meilleure façon possible, il serait utile que les élèves aient accès directement au chatbot. Or en l’état, ce n’est pas possible (à moins qu’on les équipe tous de MacBook Pro). Il est donc préférable pour l’instant de privilégier une utilisation de l’IA comme assistante de l’enseignant, un peu comme on peut le voir avec d’autres sites comme LogBook dont j’ai dit récemment tout le bien que je pensais sur LinkedIn.

Conclusion

Cette correction fonctionne bien dans l’ensemble, et comme on l’a dit au début de cet article, il est donc possible de corriger des copies avec une intelligence artificielle sans abonnement, sans limite, sans abdiquer vos données ni celles des élèves, sans détruire la planète, sans connexion internet, mais tout de même avec une machine un petit peu puissante (quand bien même on est loin des fermes de serveurs).

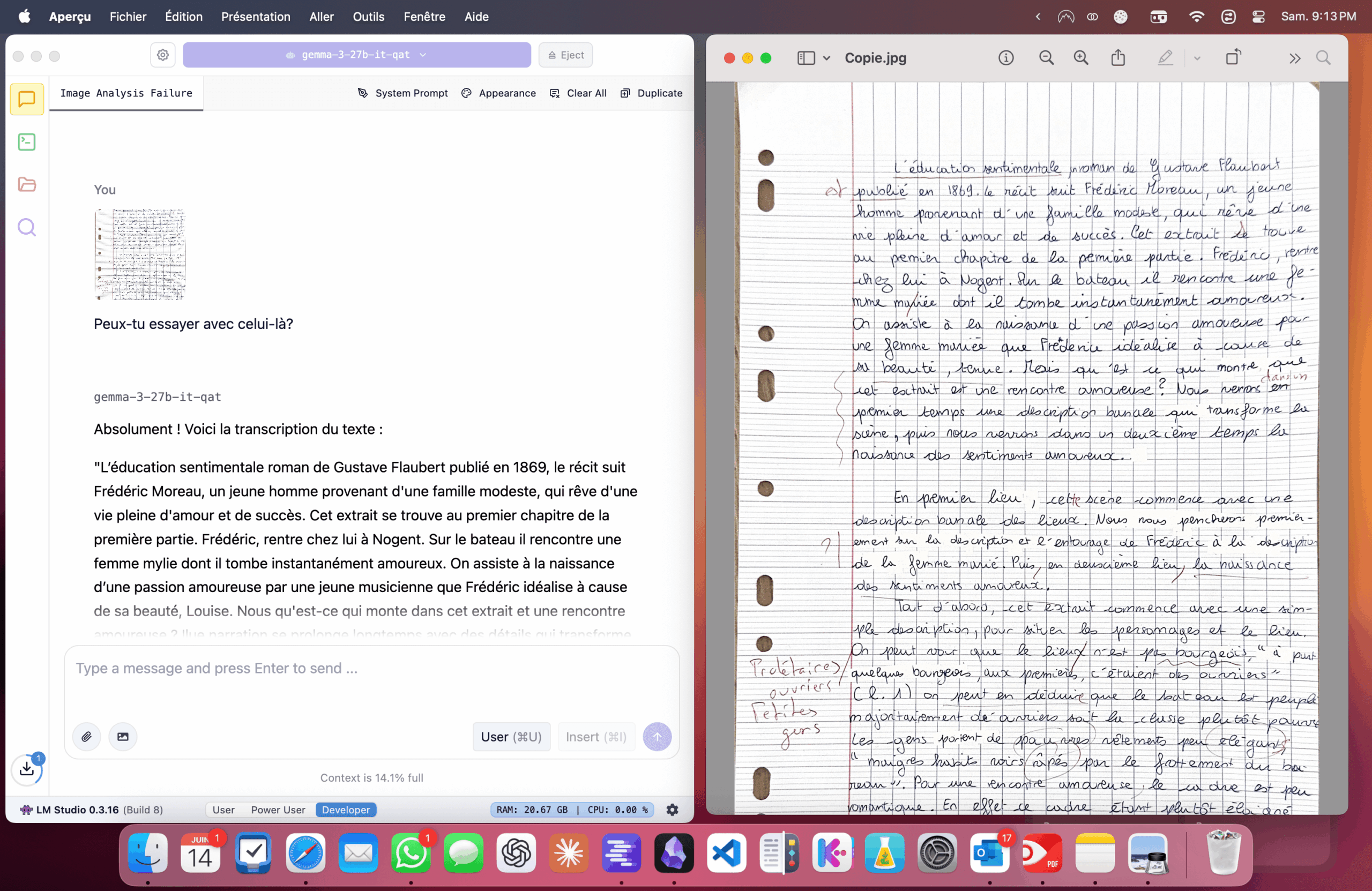

Par ailleurs, vous aurez peut-être pensé que pour corriger des copies, il faut que les élèves utilisent un traitement de texte. J’ai trouvé que c’était plus simple en effet. Mais alors comment faire si l’on veut que les élèves écrivent à la main ? Si on en a le courage, on peut scanner les copies (ce qui peut être fait rapidement. On le fait bien pour les copies du bac). Il faut ensuite un modèle capable de « voir ». J’ai fait quelques essais avec gemma-3-27B. Ce n’est pas parfait, mais ce n’est pas si mal.

Enfin, et je l’ai déjà écrit à de multiples reprises, je vois souvent dans l’IA non pas l’occasion d’écrire moins mais plus et mieux. J’avais déjà donné un exemple avec l’écriture de cartes postales chez des élèves de primaire qui outre l’écriture du texte devaient écrire également le prompt permettant de générer l’image de la carte.

J'adore l'idée d'un de mes collègues de demander aux élèves de créer des cartes postales. Ils écrivent non seulement le texte de la carte mais aussi celle permettant de décrire l'image à générer avec @midjourney . On voit là que les élèves écrivent deux fois plus. Littéralement. pic.twitter.com/8fCrlR1k9N

— Yann (@yannhoury) May 5, 2023

Dans l’exemple que je décris dans ce billet de blog, c’est l’enseignant qui utilise l’IA, mais on peut très bien imaginer (et je le ferai) fournir aux élèves un petit chatbot les assistant dans l’écriture et dispensant conseils et corrections. J’ai déjà créé ces consignes (voir le post LinkedIn ci-dessous). Il ne me reste plus qu’à les insérer dans mon prompt.