La semaine dernière, ma fille aînée s’est cassé le bras. Elle s’est fait terriblement mal, n’est pas allée en classe et a manqué quelques jours de classe. Elle a dû alors rattraper les cours qu’elle n’avait pas suivis. Or la chose n’est pas aisée. Nombre d’enseignants voudraient le croire, nombre d’entre eux vous expliqueront qu’ils se débrouillaient tout seuls quand ils étaient élèves (éventuellement avec des insultes, mais ils vous l’expliqueront ou, plus précisément, ils vous assèneront leur opinion avec insulte éventuellement).

Il me semble que la plupart des difficultés rencontrées par un élève qui a été absent pourraient disparaître si les cours des enseignants étaient en ligne. Le présent billet ambitionne d’expliquer pourquoi. Un autre expliquera comment.

Mettre ses cours en ligne

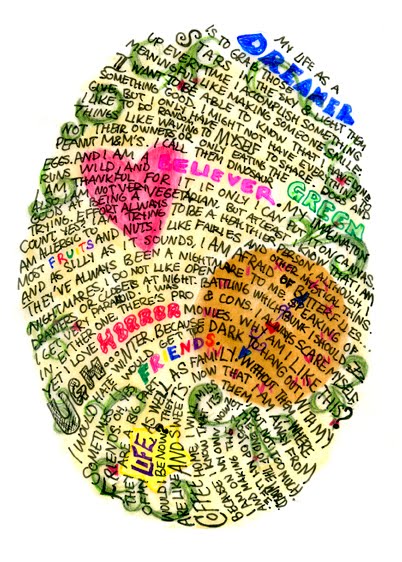

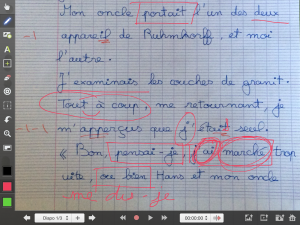

En « discutant » sur Twitter, j’ai pu constater un premier quiproquo. Quand je dis « mettre les cours en ligne », j’entends par « cours » tout ce qui pourrait prendre place dans un cahier ou un classeur. Cela comprend les documents que vous auriez pu photocopier ainsi que la leçon que vous avez dictée ou faite en classe, ce qu’on nomme parfois si disgracieusement la « trace écrite ».

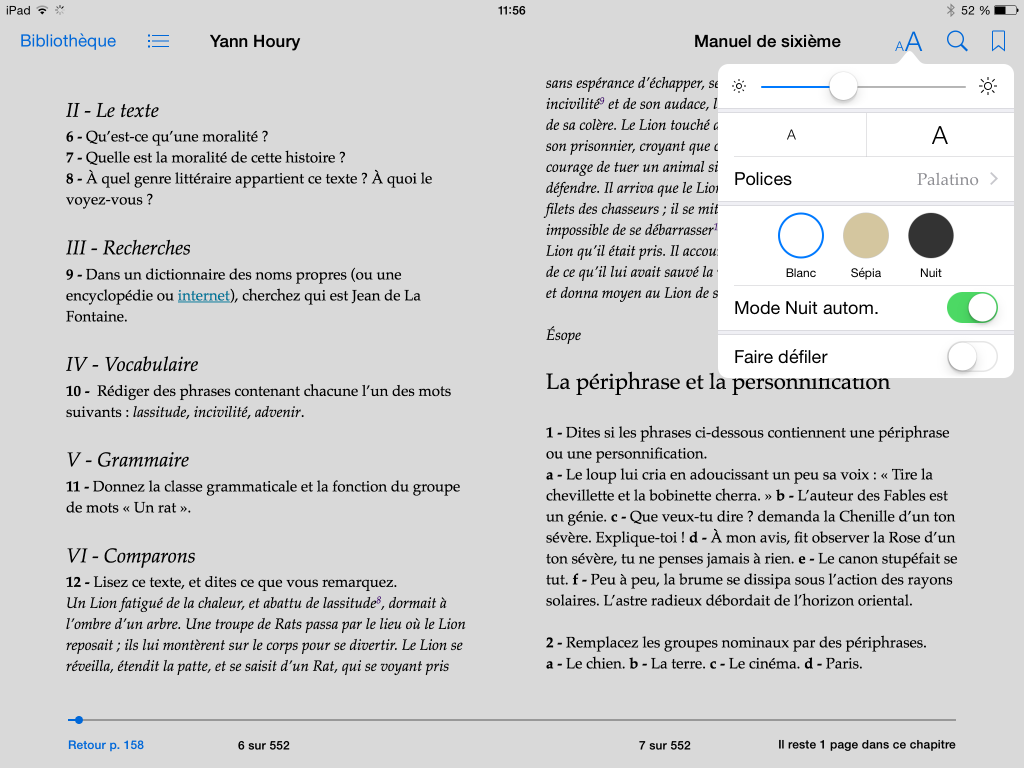

Il va de soi que cette « trace » n’est que le pâle reflet de ce qui fait toute la richesse d’un cours : la stratégie pédagogique mise en œuvre, les explications orales, les interventions des élèves, etc. À moins que vous ne soyez jusqu’au-boutiste, vous n’allez tout de même pas placer une webcam dans votre salle pour tout filmer et mettre sur YouTube ! Outre les problèmes que cela pourrait poser (droits, poids du fichier…), ça aurait un petit côté NSA. Notez tout de même que la chose serait assez aisée : placez une tablette, allumez la caméra et diffusez.

Mais, par pitié, n’invoquez pas votre salaire pour ne rien faire. J’expliquerai dans un autre billet comment mettre des cours en ligne en 2 minutes chrono, mais quoi qu’il en soit il faut bien admettre que le numérique ne doit pas constituer nécessairement une charge de travail (ce qui peut bien souvent être le cas), mais au contraire aider l’enseignant à faire les choses mieux, plus vite et plus efficacement. Dans le cas contraire, à quoi serviraient les machines ? Pourquoi avoir des ordinateurs ?

À ce propos, il faut se sortir de la tête l’idée fausse que les machines remplaceront les enseignants. Pascal Labout, dans son documentaire L’école du futur, a bien montré ce qu’il en était quand d’aucuns envisageaient de mettre des élèves sans professeur face à des ordinateurs. Sans véritable contact humain, l’enfant s’appauvrit, déprime et n’apprend pas. Développer ce point m’amènerait assez loin de mon sujet, mais je crois fortement, comme je l’ai lu chez Clive Thompson dans Smarter than you think, que l’homme doit travailler avec la machine. L’homme est alors une sorte de centaure (tenant à la fois de l’humain et de l’ordinateur) dont j’ai un peu parlé dans l’article Dialogue sur le numérique à l’école.

Le cours en ligne

Le cours en ligne ne se substitue pas au véritable cours (comment le pourrait-il ?), mais constitue un prolongement assez banal du processus d’apprentissage, le même qui fait qu’un élève possède un cahier. C’est d’ailleurs là la fonction de l’écriture, celle de permettre d’inscrire durablement les choses dans la mémoire. Rien de neuf depuis Socrate. Un élève a besoin d’apprendre lorsqu’il rentre chez lui, et sa mémoire n’étant pas infaillible, il a besoin de noter ce qui a été dit.

Il peut avoir mal noté, il peut avoir oublié de noter quelque chose, il peut avoir mal compris, il peut n’avoir pas noté et ce sont alors les parents qui auront peut-être le besoin de savoir ce qui a été noté, si d’aventure l’enfant essaie de se dérober à la charge de travail qui lui incombe. Et s’il a été absent, il n’a évidemment rien noté du tout.

Il y a donc une réelle nécessité, pour telle ou telle raison, de pouvoir accéder au travail qui a été fait. La technique le permettant aisément, il n’y a aucune raison pour qu’on ne donne pas cet accès. Cela d’autant plus que le cours en ligne se partage, il se diffuse, il s’enrichit des commentaires des visiteurs. Et en cela, il y a du neuf depuis Socrate : l’écrit ne fixe plus une pensée qui abandonne la richesse du dialogue (1). Vous pouvez alors nuancer, expliquer à nouveau et même vous corriger. Quand on partage un cours sur Evernote, par exemple, un élève ou un parent peut à tout moment poser une question. À ce propos, je peux vous affirmer que depuis le temps que je donne mon adresse email, personne n’en a abusé. Ma vie privée n’est pas violée, perturbée, envahie par le domaine professionnel. De temps à autre, une question est posée : « Monsieur, c’est bien ça qu’il faut faire ? », « Monsieur, c’est bien ceci qu’il fallait comprendre ici ? », et c’est à peu près tout.

Les élèves présents ont donc besoin de vous, mais si ceux-là ont ce besoin que dire des élèves qui n’étaient pas là ?

Les absents

Ils ont toujours tort. C’est à ce point que, dès qu’on parle d’absent, on pense absentéisme. Même, parfois, ce dernier remplace le premier. On parle d’absentéisme, comme on parle de technologie au lieu de technique, de problématique au lieu de problème, etc. L’absent est suspect. Où était-il ? Était-il absent pour un véritable motif ?

Pire encore. L’enseignant estime bien souvent que l’élève doit se débrouiller pour rattraper les cours. Il estime que c’est LE travail de l’élève. Or rien n’est plus faux. Voici pourquoi.

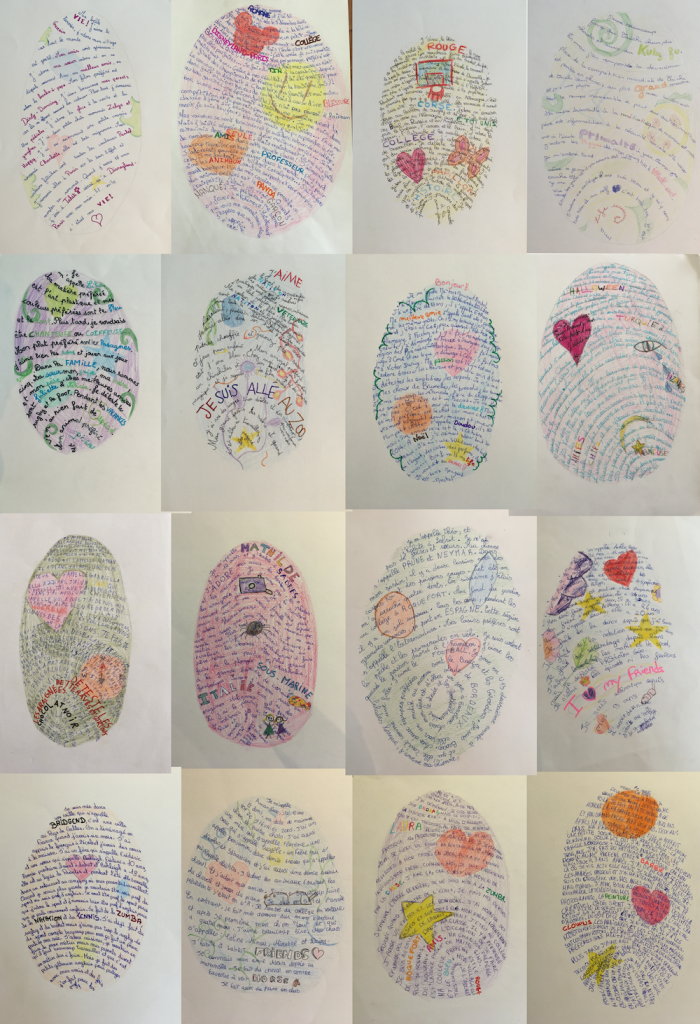

- Le travail de l’élève consiste à apprendre, pas à dénicher par tous les moyens le cours. L’élève qui a été absent dépense une énergie considérable (non pas à apprendre) mais à contacter (par téléphone, mail, SMS voire les réseaux sociaux) des élèves susceptibles de lui transmettre les cours.

- Cette transmission doit se faire le plus souvent avant la reprise des cours. L’élève sérieux aura à cœur d’arriver en classe en ayant rattrapé ce qu’il a manqué. Le weekend est donc dévolu à une lente et parfois infructueuse recherche : tel élève ne répond pas, tel autre ne donne qu’une partie des devoirs. Celui-ci a oublié de transmettre telle info (« Au fait, désolé, j’ai oublié de te dire que là, y a contrôle »), celui-là a délibérément omis de transmettre telle partie du cours, rivalité oblige. Si, si ! Vous pouvez me croire. Je suis et enseignant et parent.

- La photocopie est frappée d’inanité : elle arrive quand l’élève est revenu. L’élève découvre ce qu’il y avait à faire pour le cours qui va être fait. C’est un non-sens. Le rattrapage des cours est une lutte contre le temps : l’absent rattrape le passé pour suivre ce qui va se passer. Je crois que les choses sont assez compliquées, y compris pour un bon élève, pour qu’on ne le laisse pas se dépatouiller ainsi.

- On ne peut, pour maintes raisons susmentionnées, s’en remettre à des élèves pour qu’un rattrapage soit effectué. C’est un peu pour la même raison que pour les devoirs : si on estime que c’est hors de l’école que le travail doit être effectué, on délègue. On reconnaît que le travail scolaire se fait hors de l’école. C’est, à mon humble avis, un autre non-sens. Un peu comme si on demandait à un boulanger de finir ses baguettes à la maison… Ça n’a pas vraiment de sens. La direction, c’est celle de l’école, pas celle de la maison.

Ce que fait l’Éducation nationale

L’école se désintéresse de la question du rattrapage. Je dis l’école comme je dirais l’institution. Rien n’est mis en place, rien n’est organisé. On s’en remet à la seule bonne volonté des uns et des autres, des élèves, des enseignants ou des parents. Dans le fond, l’institution s’en fout un peu. C’est peut-être pour ça que 150 000 jeunes sortent du système scolaire sans qualification. Peut-être qu’une aide leur a fait défaut, leur a certainement fait défaut (je sais bien que tel ou tel enseignant se dira que certaines grosses feignasses ne veulent rien faire… mais on n’est pas obligé d’avoir l’élève en suspicion).

Ma fille aînée, toujours, a eu, après une lourde opération du dos, huit mois d’absence (là, c’était beaucoup plus grave que le coude cassé). Que propose l’Éducation nationale ? Un peu de SAPAD qui n’a pas eu lieu ? Un peu de CNED qui vous explique que quand vous êtes sous morphine, vous n’êtes décidément pas très productif ? En fait, seuls les collègues – mes merveilleux et super collègues que je ne remercierai jamais assez – se sont démenés, sont venus à la maison, à l’hôpital pour apporter à ma fille une aide qui plus est gratuite !

Chacun va donc se débrouiller, faire comme il peut et on verra bien. Et que voit-on ? De l’échec scolaire. Quand on a rencontré les chirurgiens pour notre fille, c’est la première chose que l’on nous a demandée : quel est son niveau scolaire ? Car les difficultés scolaires sont bien souvent le lot de tous ces nombreux élèves hospitalisés (2).

Or il devrait exister une prise en charge des élèves absents, une vraie (pas un simulacre) quitte à créer des emplois, ce qui me semblerait une bonne chose, non ? Parce qu’il faut quand même le reconnaître, le seul argument valable qui m’ait été donné sur Twitter, c’est que l’élève a besoin d’explications, d’une véritable aide, pas seulement d’une photocopie ou d’un cours en ligne. Ne pouvant remonter le temps et ne bénéficiant que du seul cahier, l’absent a manqué d’importants moments. Ces moments ne peuvent être récupérés que par un planning dûment organisé, mais un tel planning n’existe pas ou peu. Il va aussi de soi qu’une absence ponctuelle ne saurait avoir autant d’impact que des absences répétées et que la prise en charge ne saurait être la même.

En somme, le cours en ligne n’est qu’un pis-aller, mais c’est toujours mieux que rien.

Notes

1 – C’est que l’écriture, Phèdre, a, tout comme la peinture, un grave inconvénient. Les œuvres picturales paraissent comme vivantes ; mais, si tu les interroges, elles gardent un vénérable silence. Il en est de même des discours écrits. Tu croirais certes qu’ils parlent comme des personnes sensées ; mais, si tu veux leur demander de t’expliquer ce qu’ils disent, ils te répondent toujours la même chose. Une fois écrit, tout discours roule de tous côtés ; il tombe aussi bien chez ceux qui le comprennent que chez ceux pour lesquels il est sans intérêt ; il ne sait point à qui il faut parler, ni avec qui il est bon de se taire. S’il se voit méprisé ou injustement injurié, il a toujours besoin du secours de son père, car il n’est pas par lui-même capable de se défendre ni de se secourir. (Phèdre)

1 – Je précise que ma fille n’a aucune difficulté scolaire. Je le précise, car je devine aisément qu’on me reprocherait de l’amertume, de l’aigreur (certains l’ont déjà fait) et qu’on me reprocherait de ne m’intéresser à tout cela qu’en raison des résultats de ma progéniture. Merci. Ils sont très bons, mais l’excellence scolaire est le fruit du travail, pas toujours facilité, et en aucun cas des fées qui se sont penchées sur son berceau.